あるじ

あるじ今回は実際に使った孵卵器について詳しく書いていきます。

使った孵卵器は12EGG INCUBATOR

今回使った孵卵器は「12EGG INCUBATOR 」!

型番はM12Hです。

実はこれ、友達が誕生日にプレゼントしてくれました。

今回、この孵卵器を使って長年の夢だったウズラの孵化に挑戦したわけですが…これ、難しい設定などが不要で、初心者にも簡単に使えるのでオススメです♪

孵卵器の準備をしてみよう!

いよいよ孵化チャレンジ!

まずは孵卵器の準備から始めます。

1. 箱から取り出す

孵卵器を包んでいた発泡スチロールの箱から、そーっと取り出します。

(この発泡スチロール、あとで必要になるので捨てないでくださいね!)

「じゃーん!」と出てきたのが、私の相棒 12EGG INCUBATOR 。

見た目はシンプルだけど、中身はかなり頼もしい子です。

2. 説明書に沿ってセットアップ

まずは説明書をチェック。

英語でちょっと焦りましたが、日本語の説明書もついているので大丈夫!

- 水をセット

- 電源コードをつなぐ

- 蓋を閉じる

これだけで準備完了。

思った以上に簡単でした!

3. 予熱タイム(ここが大事!)

すぐに卵を入れたい気持ちをグッと我慢して、まずは電源を入れて1時間予熱します。

孵卵器は「ポカポカのお布団」みたいなもの。

布団が冷たいまま寝ると居心地が悪いのと同じで、雛たちにとっても温度が安定してから入ってほしいんです。

4. 卵を入れる!

1時間後、温度が安定したらいよいよ卵の出番です。

この時点では無精卵か有精卵かもわからない卵たち。

そーっと卵を並べながら、

「これから小さな命を育んでいくのか…」と思うと、好奇心と責任感が入り混じって、とてもドキドキしました。

孵卵器の準備はこんな感じで意外とシンプル。

これでスタートラインに立てます!

温度と湿度の設定は、初期設定のままでOKなのでいじる必要はありません!

順調にいけば17~18日くらいで孵化します!

卵を入れてからの管理

基本的には放置で大丈夫です。

なぜなら、温度と湿度の管理も、転卵も孵卵器が自動でやってくれるから…!!

「転卵」ってなに?

お!良い質問だね。

転卵とは何か

「転卵」とは、卵を1日に数回コロコロ転がして向きを変える行為です。

自然界の親鳥も卵を温めている時は、お腹やくちばしを使って卵をコロコロ動かして、定期的に向きを変えています。

でも、それってなんのためにやるの?

うん、これには3つの理由があるんだよ!

- 黄身がからにくっつかないようにする

- 栄養をまんべんなく行き渡らせる

- 成長しやすい環境を保つ

1つずつ、簡単にわかりやすく説明します。

1.黄身が殻にくっつかないようにする

卵の中の黄身や胚(ヒナになる部分)はとってもデリケート。

動かさないでいると、片側に寄って、黄身や胚が殻に貼り付いてしまいます。

貼り付いてしまうと、うまく成長できず、最悪死んでしまうことも。

「転卵」により、この癒着(くっつくこと)を防ぎます。

2.栄養をまんべんなく行きわたらせる

卵の中にいる胚(ヒナになる部分)は、卵白から栄養や水分を吸収して育ちます。

でも、卵白が偏ってしまうと、胚の周りにうまく栄養が行きわたらず、成長にムラができたり、最悪の場合は途中で成長が止まってしまうことも…。

「転卵」することによって卵白の偏りがなくなり、胚がどの部分からでも均等に栄養や水分を取り込むことができるようになり、卵の中のヒナは元気に育っていくことができるのです。

3.成長しやすい環境を保つ

卵を転がすことにより、温度や湿度がムラにならず、ヒナが健康に育ちやすくなります。

卵全体をまんべんなく温めるには「転卵」は欠かせません。

ちなみにこの孵卵器は、2時間置きに「転卵」を行ってくれますよ!

毎日のチェックは必要

いくら孵卵器が優秀で、すべて自動で行ってくれるからといって、全く様子を見ないのは良くありません。

温度や湿度がしっかり保てているか。

湿度を保つための水を切らしていないか。

などのチェックは必要となってきます。

また、定期的な検卵(中でヒナが育っているかのチェック)も行います。

温度の管理

いくら自動で管理してくれているとは言え、極端に寒い日などは温度が安定しないことがあります。

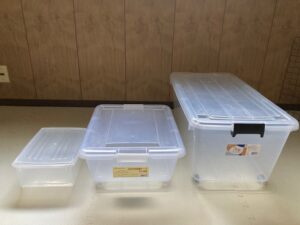

温度が低めだな…と思ったら、ここであの発泡スチロールの登場です!

発泡スチロールが意外な救世主に!?

【孵卵器の準備をしてみよう!】のところで、

「孵卵器を包んでいた発泡スチロールはとっておいてください!」

とアナウンスしましたが、ゴミと思われがちな、この発泡スチロール…困った時の意外な救世主になってくれるんです。

孵卵器って、基本的には温度を自動でキープしてくれるのですが……

寒い日になると、あれ?温度が安定しないぞ? なんてことも起こります。

そこで役立ったのが、孵卵器が入っていた発泡スチロールの箱!

普通なら「ゴミ」として捨ててしまうところですが、実はこれがめちゃくちゃ優秀な保温アイテムだったんです。

どう使うの?

方法はシンプル。

孵卵器をそのまま発泡スチロールの箱に入れて使うだけ。

孵卵器に“防寒着”を着せてあげるようなイメージです。

これだけで外気の影響を受けにくくなり、温度が安定!

気温が低い日に「温度が下がってヒナがうまく育たないかも…」と不安がよぎったこともありましたが、発泡スチロールのおかげで、その不安はかなり解消されました。

なぜ効果があるの?

発泡スチロールは断熱性が高く、熱を逃がしにくい素材。

つまり、孵卵器の周りをふわっと覆うことで、冷たい外気をシャットアウトしてくれるんですね。

「孵卵器+発泡スチロール」のコンビは、思っていた以上に頼もしいペアでした。

ちなみに説明書にも発泡スチロール(正式名称:フォーム保温シェル)を捨てないで!と記載があります。

私が孵化に挑戦したのは春でしたが、まだまだ寒い日も多く、途中から発泡スチロールを使いました!

湿度の管理

【孵卵器の準備をしてみよう!】のところで、水をセットしましたよね。

実はこれで湿度の管理を行っています。

この水、途中で無くなります。

水がなくなると、湿度が下がり、ヒナの成長に影響が出たり、孵化の時に卵が上手く割れなくなってしまうこともあります。

ですので、水を切らさないように日々チェックをしましょう。

水が少なくなったときは、無くなる前に給水しましょう。

私も孵化までの間に1度、給水をしました!

また、給水しても湿度が思うように上がらない時は、水を入れる場所を変えます。

詳しくは説明書に書いてありますが、給水場所をAからBに変更します(Bの方が水を張る面積が広いため、湿度が上がりやすくなります)

※本体にも「A」「B」と記載があるので、すぐにわかります。

検卵

ねぇ、あるじ…「検卵」ってなに?

「検卵」は卵の中のヒナが育っているかどうかをチェックすることだよ!

へえ!卵の中の様子がわかるんだ!

それでは「検卵」とは、いつ、どうやってやるのでしょうか。

検卵のタイミング

検卵は孵化までの間に、3回ほど行います。

【1回目】温め開始から6日目

1回目の検卵では、有精卵(ヒナが入っている卵)か、無精卵(ヒナがいない卵)かがわかります。

【2回目】温め開始から11日目

2回目の検卵では、中のヒナが順調に成長しているかどうかがわかります。

【3回目】温め開始から14日目(最終確認)

3回目の検卵も、中のヒナが順調に育っているかの確認になります。

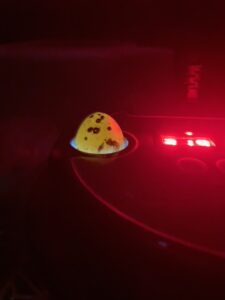

検卵のやり方

「検卵」は暗い部屋で卵にライトを当てて、透かして見ることで中の様子を確認します。

孵卵器に検卵用のライトが付いているので、部屋を暗くしてライトの部分に卵を乗せるだけです。

この時、部屋はできるだけ真っ暗にしましょう。明るいと、卵の中の様子がよくわかりません。

また、卵は割れやすいので落として割らないように注意してくださいね!小さな命が育っているかもしれない卵です。

宝物を扱うように、優しく大切に扱いましょう!(万が一落としても安心なように、周りにクッションなど柔らかいものを置いておくと良いかもしれませんね。)

有精卵、無精卵の見分け方についてはこちらの記事で詳しく説明しています↓

孵化直前にやるべきこと

いよいよ孵化直前。

孵化の2~3日前あたりから、ヒナは卵から出る準備を始めます。

そこで、ヒナが無事に卵から出てこれるように、私たちも気を付けてあげなければいけないことが3つあります。

- 転卵を止める

- 温度を一定にキープする

- 湿度を少し上げる

転卵を止める

孵化の3日前くらい(温め開始から14日目くらい)から転卵をストップします。

なぜかと言うと…、

卵の中のヒナは、だんだん体の向きを変えて「殻を割る準備」を始めます。

もしこの時も転卵を続けてしまうと、せっかくヒナが決めた「出口の方向がずれてしまって、うまく殻を割れなくなることがあるのです。

つまり、最後の数日は転卵を止めて、ヒナに「落ち着いて殻を割る準備をしてもらう時間」を作ってあげる必要があります。

止め方は孵卵器の中の転卵の部品(赤いやつ)を外すだけでOKです!

実は私、転卵を止めるのをすっかり忘れていて、止めたのは孵化の2日前でした。

ヒナは出口を決めたいのに卵がコロンコロン動いちゃって、大変だっただろうね…

気付いたときは、すっごい焦ったもん。本当にごめんなさい(泣)

無事に生まれて来てくれて良かったね!

うんっ!!

温度を少し下げてキープする

孵化の2~3日前くらい(温め開始から14~15日目くらい)から温度を少し下げます。

37~37.5度でキープしてください。

ヒナが卵の中で呼吸を始めると、体温や卵の中の温度が自然と上がります。

卵を温めているときの温度(37.8度前後)だと、卵の中が熱くなりすぎて、ヒナが弱ったり死んでしまうことがあるため、少し温度を下げてあげる必要があるのです。

湿度を上げる

これも孵化の2~3日前くらい(温め開始から14~15日目くらい)に行います。

これは湿度を上げることにより、卵の乾燥を防ぎ、ヒナが殻を割りやすくするためです。

この孵卵器の場合は、通常A部分にのみに水を入れていましたが、追加でBにも水を入れるようにします。

だいたい70%くらいが理想です。

…あるじ、これもギリギリまで忘れてたんだよね。

そうなの…それが影響したのかはわからないけど、1羽目は殻を割るのに通常より時間がかかってた。

3羽目は、うまく殻が割り切れていなかったよね。(無事に生まれたけど)

そうそう、3羽目は体に殻の一部がくっついたままで大変だったんだよね。

そう考えると、この作業はとっても大切なのがわかるね。

本当だね。みんなは忘れずにやってあげてね!

孵化の様子を観察しよう

温度管理がうまくいっていれば、だいたい予定通り17日目で卵にヒビが入り、孵化します。

孵化の前兆として、こんなことが起こります。

- 卵が時折ゆらゆら揺れる

- ピッピッと鳴き声が聞こえる(こともある)

- 卵に小さなヒビが入る

私がやったときは、鳴き声は一切聞こえなかったなぁ。(残念)

3羽目に関しては卵の揺れもなかったよね。

やっぱり個体差があるんだね!

ヒナが孵化した後は…

孵化後、数日間は孵卵器の中で過ごさせるのが安全です。

なぜかと言うと、急激な温度差はヒナを弱らせてしまう恐れがあるからです。

自然界では、孵化したヒナたちはしばらくの間、親鳥のお腹の下で多くの時間を過ごします。

親鳥のお腹の下は、とても温かく、適度な湿度もある状態。

要は、孵卵器で親鳥のお腹の下の環境を再現し、そこでしばらく過ごさせるのです。

最初はだいたい、温度(35~37度)、湿度(孵化直後は50~60%、その後は40~60%)くらいに保ちます。

温度は時間をかけて徐々に下げて行くようにしましょう。

孵化後の育て方については、別の記事で詳しく紹介します。

孵卵器まとめ

使い方を交えてお話しして来ましたが、ここからは孵卵器についてのレビューです。

良かったところ

良かったところは、これ1つで全ての工程ができてしまうこと!そして何より操作が簡単なことです!!

- 組み立て+水を入れるだけでスタートできる(初期設定のままで温度も湿度もバッチリ!)

- 自動転卵機能付きで、卵をコロコロしてくれる

- 検卵ライト内蔵で、別にライトを買う必要なし

- 温度や湿度がデジタル表示でわかりやすい

- 孵化後もしばらくは孵卵器の中で育てられる

と、「初心者の私でも失敗せずに使えた」という安心感が大きかったです。

ちょっと惜しいところ

もちろん完璧ではなく、「うーん?」と思った部分もありました。

- 説明書が英語メイン(日本語説明書もあるけど、紙1枚で印刷が薄く見にくい)

- 水を足すときこぼしがち(私が下手なだけかも)

- 孵化するヒナが多い場合は、孵卵器で育てるには手狭

今回、孵ったヒナが3羽だったということもあり、どれも大きな問題ではなかったです。

ずっとやってみたかったウズラの孵化。まさか友人から念願の孵卵器をプレゼントされるとは思ってもみませんでした(笑)

でもこの 12 EGG INCUBATORがあったからこそ、

- 温度・湿度管理はお任せ

- 転卵もお任せ

- 検卵もできる

という環境で、奇跡的に10個中3個の孵化成功につながったと思います。

もし、「ウズラを孵化させてみたい!」と言う願望がある方は、こちらの孵卵器とってもおすすめですよ♪

こちらの孵卵器、ニワトリの卵にも使えますが、孵化までにかかる時間や検卵のタイミングはウズラとは少し違います。安心してください、やり方は説明書にちゃんと載っていますよ!

ひとつだけ、向日葵とあるじからのお願いがあります。

生まれたらお終い、ではありません。

みなさん、孵化したあとが本番だと言うことを忘れずにね!

※このサイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。

コメント